Tengo treinta años y muy pocas aficiones. Una de ellas, y quizá la que más me ha durado, es leer. Lo hago desde que me acuerdo. Desde que mi abue me regalaba libros de cuentos con burritos que vivían en la Pampa argentina. En la casa en que crecí, mi papi tenía una librera bastante nutrida que leí casi completa (tenía un tomo sobre productos farmacológicos y una biblia en inglés que no me interesaban particularmente) aunque su contenido era predecible, rosa y telenovelero. Cuando conocí el maravilloso mundo de los PDF’s gratuitos, leer cosas que me interesaban (y no tantos culebrones a lo Corin Tellado) se volvió mi actividad principal.

Quizá tendría catorce cuando me di cuenta de que leer era horroroso. Por supuesto que entrar a los libros y descubrir sus historias, narrativa, giros y conocer infinidad de personajes, sus autores, biografía y todo eso ha sido hermoso, pero mi principal impulso para leer siempre fue (redoble de tambores, por favor) estar muy sola.

Salir de un libro era entrar a mi vida y esta (he de confesar sin ninguna pena, pero sí con un poco de tristeza) durante muchísimo tiempo ha sido aburrida y solitaria. Percatarme de que entraba a un libro para salir de mí me empezó a parecer agobiante, perturbador y me quitaba las ganas de leer y las ganas de vivir.

Hay puntos de no retorno. Entender que siempre que iba a leer era para olvidar fue uno de ellos. Durante mucho opté por no leer. Me sentía más honesta conmigo sin huir. Me pasó luego con las redes sociales. No saber si huía de ellas o a ellas. Pero las extrañaba. Como se extraña lo que se ama.

Con el tiempo he entendido que, aunque mis razones originales son tristes, leer, aprender y crear me dan estabilidad. Y que las cabras siempre tiran pa’l monte. ¿A dónde iría yo, sino a las letras?

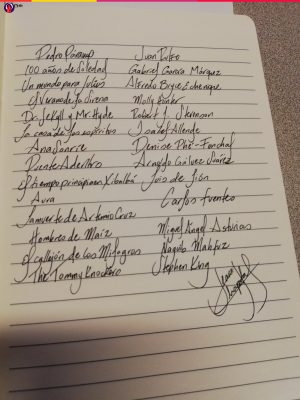

Ahora ya no huyo. Eso sí, soy mucho más meticulosa cuando decido qué leer. Organizo mi tiempo entre actividades sociales, laborales, la vida de la universidad, mi papel de madre, el amor y la lectura. Ya no soy la lectora de tiempo completo que era, cuando me escapaba de todo, pero a veces hay tanto ruido afuera, que necesito entrar a lo que conozco y amo. A veces voy a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo y regreso, siempre al caos, pero con el corazón en calma. A veces voy a Macondo y me traigo un par de mariposas amarillas enrolladas en el pelo.

Vaya si la literatura no ha sido de lo mejorcito que me ha pasado.